Entre el 1 y el 2 de mayo, los cristianos ortodoxos tewahedo de Etiopía y Eritrea celebrarán la Fasika, la fiesta de Pascua. Aunque hace algunos años publicamos en nuestro primer blog este mismo artículo, consideramos oportuno recuperarlo por la importancia de esta fiesta.

Heredada del antiguo Pésaj judío, que conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto, tras la muerte de Jesús y su resurrección el mismo día la festividad se cristianizó, cambiando por completo su significado; en adelante, se festejaría con jolgorio la victoria de Cristo sobre la muerte y el perdón de los pecados de toda la humanidad gracias a su sacrificio.

Originalmente, los cristianos celebraban su Pascua igual que como lo hacían los judíos. Pero la evolución de la propia Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, cada vez más distante de esas primeras comunidades judeocristianas, y su división en multitud de pequeñas comunidades cismáticas enfrentadas unas con otras, hizo que pronto la Pascua cristiana y el Pésaj judío se distanciasen, pasando a diferenciarse incluso en la fecha de celebración.

Como veremos, la Iglesias Ortodoxas Tewahedo Etíope y Eritrea también tiene su propia Pascua que, si bien es común al de resto de confesiones cristianas, cuenta con interesantes peculiaridades, que procedemos a explicar aquí.

Cuarenta días de ayuno

Cuarenta días antes de la Pascua, los cristianos etíopes cumplen con rigor y seriedad con el ayuno, el cual les prohíbe comer nada entre la salida y la puesta del sol. Sin embargo, los actos principales de la celebración pascual se concentran en los últimos cuatro días, coincidiendo con el resto de comunidades cristianas.

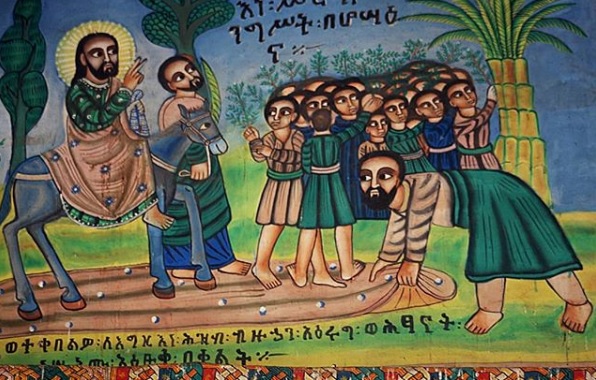

Mural de la iglesia de Enda Iyasus en Aksum representando la entrada de Cristo en Jerusalén. Autor: Juan José Ruscalleda.

Hosa’ena, Domingo de Ramos

El día que abre la semana santa (Semune Himamat) etíope es Hosa’ena, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. La celebración per se es muy similar a la que se realiza en otras confesiones cristianas, ya que incluye una bendición de ramos hechos de palma que luego los fieles pueden llevarse a casa.

Jueves y Viernes Santo

Jueves Santo (Tselote Hamus) se celebra litúrgicamente con la ceremonia del lavado de pies, La noche del Jueves Santo los etíopes conmemoran la Última Cena partiendo el pan dabbo -rememorando así el gesto y las palabras de Cristo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros- y comiendo el gulban, un estofado de alubias machacadas y trigo.

El Viernes Santo (Siqlet) es un día de ayuno y oración. Todo los mayores de edad están obligados a cumplir con el ayuno de precepto, llamado ????? (akfilt), que se prolonga hasta la siete de la tarde del Sábado Santo, cuando por fin pueden romperlo.

Sábado Santo y Domingo de Resurrección

Durante el Sábado Santo, las ciudades explotan en bullicio y actividad. El fin del ayuno está cerca, por lo que tanto hombres como mujeres preparan todo lo necesario para la fiesta nocturna. Los religiosos rezan y cantan himnos esperando a que caiga la noche, ya que a las nueve de la noche comienzan los festejos de la Resurrección. Reparten juncos verdes (qetema) entre la gente, que esperan con ellos la bendición.

Cuando la medianoche está próxima, las puertas y cortinas del meqdes de las iglesias (la capilla central donde se guarda el tabot) se abren y los clérigos empiezan a procesionar alrededor del tabot. Se reparten velas entre los asistentes, que igualmente procesionan en los ambulatorios del templo mientras cantan y ululan. Al llegar la medianoche, los tambores retumban tras estar toda la Cuaresma callados, se proclama la Resurrección de Cristo (Kristos tensi’a immutan!) y el sacerdote lee la Anáfora de Dióscoro durante la liturgia.

Las tres de la madrugada es el momento en que se considera que se puede romper el largo ayuno. La cena que se sirve en casa tras el rito es, con diferencia, una de las más esperadas del año. Todos se reúnen en casa con sus familiares y amigos para disfrutar de un opíparo banquete que, en no pocas ocasiones, acaba en estruendosa borrachera. Además, los siguientes cincuenta días hasta Pentecostés no habrá ayuno, lo cual es un motivo extra para la celebración.

Descenso de Cristo a los infiernos. Manuscrito etíope del siglo XVIII conservado en The British Library. Foto de Eyob Derillo.

Al amanecer del Domingo de Resurrección, se prepara el desayuno con los restos de la cena y todo el mundo se viste con sus ropas nuevas de fiesta, ya que hay que celebrar con alegría la Resurrección. Es costumbre que las familias se inviten entre sí a comer, y que los sacerdotes y los ancianos reciban regalos, normalmente de comida.

Para acabar, nosotros también queremos desearos unas Felices Pascuas: መልካም ፋሲካ (Mälkam Fasika)

ርሑስ በዓል ፋሲካ!

Si deseas citar este artículo, puedes utilizar esta fórmula:

LOZANO ALONSO, Mario. “Fasika, la Pascua etíope”, en Reino de Aksum (blog). Publicación: 30/04/2016. Consultado el [añadir fecha]

Sobre el autor: Mario Lozano Alonso es un historiador leonés al que le apasiona la cultura etíope, especialmente su rica historia y sus tradiciones artísticas. Puedes seguir sus investigaciones sobre Etiopía en su web reinodeaksum.com.

Sobre el autor: Mario Lozano Alonso es un historiador leonés al que le apasiona la cultura etíope, especialmente su rica historia y sus tradiciones artísticas. Puedes seguir sus investigaciones sobre Etiopía en su web reinodeaksum.com.

https://orcid.org/0000-0003-2855-3195

https://orcid.org/0000-0003-2855-3195

Comentarios recientes